9月20日から、銀座みゆき通りにある洋協アートホールで、神戸智行展〝イノセント・ワールド〟(大作を含め約25点展示)が開催されます。(ギャラリー広田美術では27日から)

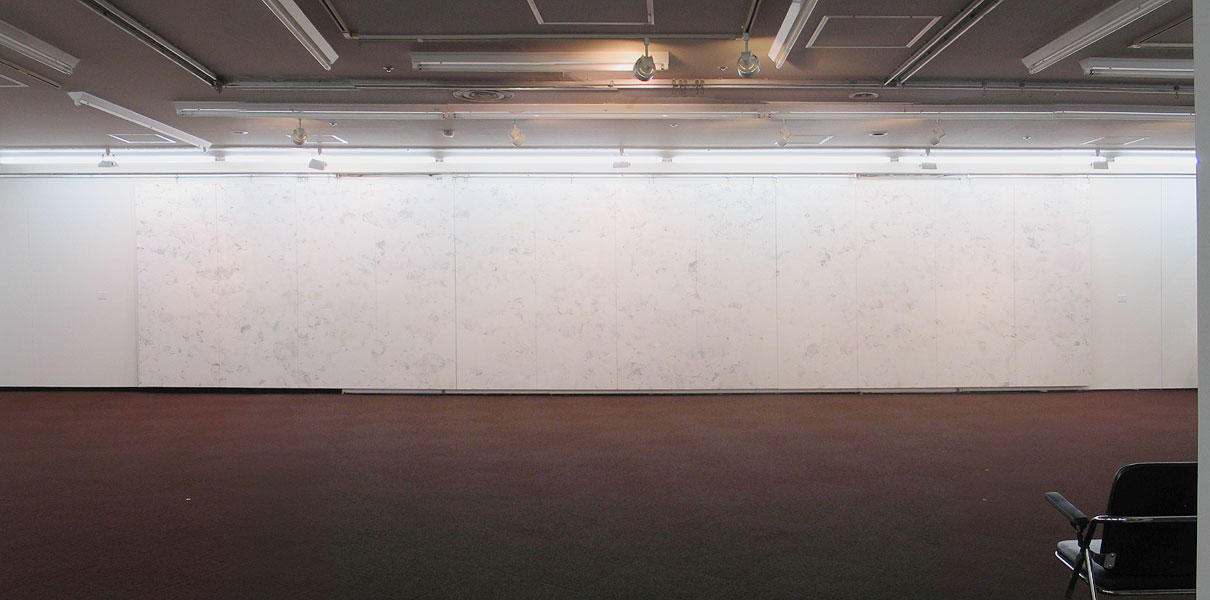

「今展では幅11m、高さ2m30cmの作品を展示致します。以前から描いてみたかった作品ですので、今回の展示を実現できたことをうれしく思います。でも銀座の中心にこんな広いスペースがあるとは思いませんでした」と神戸さん。

神戸智行さんは、1975年岐阜県生まれ。多摩美術大学大学院日本画専攻を修了後、現在同大学で、助手のお仕事をされながら、学校に併設されたアトリエで制作されています。

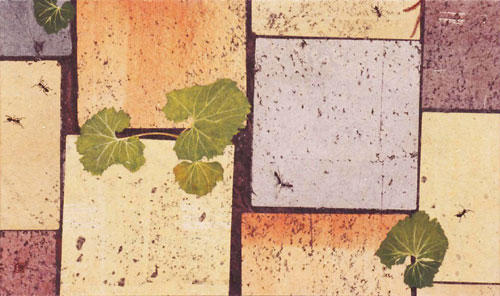

私の仕事は、下地にすべて銀箔をはっています。その上に絵具の仕事をして、典具帖紙という薄い紙を貼り、またその上に絵具の仕事をする、紙と絵の具を何層も重ねて空間を創っていきます。そうする事で、自然からできた素材の温かみを生かし、透明感のある空間を創っています。

「神戸智行展 -イノセントワールド-」

会期|2006年9月20日(水)~9月24日(日)

会場|洋協アートホール

同時開催

「神戸智行展 -イノセントワールド-」

会期|9月27日~10月7日

会場|ギャラリー広田美術

>神戸智行さんインタビュー

・・・自然のモチーフからインスピレーションを感じて描かれているのでしょうか。

今描いているモチーフを選び出したのも、自分が表現する上で、いい先生、いい先輩に巡り会えたこともあるのですが、やはり大学に入った最初の頃は、暗中模索状態で、色々な技法を試したり、色々なモチーフを描いたりと紆余曲折があり、作品と自分との間に距離を感じて悩みました。それである日、自分の足元を見なおさなければいけないのではないのではないかと思い、実家に帰省したおりに、自分の遊び育った長良川や田んぼを見てまわりました。幼少の頃に虫をつかまえたり、田んぼに入って遊びまわったそういう情景が、自分にとって一番身近であり、自分の心情や思いを投影できるのではないか、それが自分自身をみることに繋がるのではないかと思いました。それがはじまりのように思います。

・・・タイトルはどのようにつけられるのですか。

タイトルは、作品の入り口のようなものだと考えています。一番伝えたい思いは、作品の中で感じて欲しいので、その導入になるような言葉になるよういつも考えています。「手のひらのかけら」、「毎日の中で」、「呼吸」・・・など、日常に沿った平易な言葉を使うように心がけています。自分が表現者として理想としているのは、今までにない新しいものを提示するというよりは、普段日常にあるものを、違った視点で伝えることです。

・・・「えっちらおっちら」というおもしろいタイトルもありましたね。

ええ。「紅色シンフォニー」、「桜色のソナタ」というタイトルもあります。そこから音楽をイメージしていただければ嬉しいですね。例えば交響曲であれば、色々なパーツに分かれてはいても、それが一つの大きな世界観を構築しているように、自分が描く情景も、一つのものだけがそこに存在しているのではなく(作品によっては単体を描いたものもあるんですけれども)、基本的にはいろいろなものそれぞれが響き合って複合的に絡み合って構成されています。

・・・むしろモノフォニーではなく、ポリフォニー的な要素が強いということでしょうか。

そうですね。自分の中でいちばん慣れ親しんだ風景である河原を描くきっかけは、自分が遊んでいた場所ということもありますけれど、「何故ここに自分は一番惹かれるんだろう」と考えたときに、ハッと思ったのは、・・・河原の石は、上流にある大きな岩が水によって削られて川を下り、緩やかな流れの川辺に辿り着き、偶々そこに隣合って存在している。またたくさん雨が降れば流されて、違う場所に移動したり、重なりあったり、いろいろな表情を作り出していく。そういう流転する様を眺めていたら、今自分たちが生きている社会が重なって見えてきたんです。

その感覚は、今回の大作の河原に霧が立ち込めている風景がありますが、作品の前に立たれた方が、包み込まれるような感覚をだいじにしたいと思い横幅が 11mの真っ白な世界を描きました。その霧の立ち込める情景は、豊かな世の中に暮らしているように見える自分たちの姿の隠喩的要素も含んでいます。先の見えない不安感や焦燥感につきまとわれて、「この先自分たちはどうなっていくのか」。そういう不安を感じている現れであり、見えるようでいて見えない感覚というのは、自分達といいますか、人間の今いる位置を暗示させるような気持ちで描いています。

・・・私達人間の今いる位置ですか。

表したい世界といいますか、例えば金魚を描いたものは・・金魚は500年位前に中国から日本に輸入されたものなんですが、もともと鮒科の生き物で、それが日本に輸入されて、日本人の好みに合うように品種改良され、日本人の嗜好に合うような愛玩物になりました。ある意味では意味着飾ったすごく可愛いものなんですが、実際に魚として考えたときに、彩やかな赤や黄色の色味を加えられたもの、背びれを取られたもの、尾びれを異常に長く変えられたもの、メタモルフォーズされた姿は、魚本来の機能を備えていない為、自然界で生きていく力は弱まっています。それは現代を生きる私達にも、共通しているものがあるのではないでしょうか。確かに社会は豊かに、便利になっていきます。それを否定するつもりはありません。ただ私達人間はあまりに自分達の力を過信し、その驕りは森羅万象の秩序を乱しているのではないでしょうか。自分たちがこの地球上で生きていく上でも、それが本来の正しい姿なのでしょうか。品種改良された金魚達は、現代に生きている人間のメタファーとして描いています。

・・・そうしますと。神戸さんの表すイノセントワールドとは。

日本語の訳語で当てはまる言葉を探すのは難しいんですが、イノセントという言葉は「悪意がない。無邪気な」という要素を含んでおります。作品には、病気におかされた金魚が群れから離れて泳いでいるものや、カエルやヤモリが、エサをねらってじっと身をひそめているもの、カニがケンカをしているものという、きれいなだけではない生物の世界を描いています。それが私達人間の社会と酷似しているように思え、でもそれを悲劇的に見ている訳ではなく、そういうものも、きれいなものも全て世界は含んで成り立っていると考え、今回はそういう世界を表現しようと思いました。自分にとって身近な生き物の世界を見つめていると、そこに小さな生の波動が感じられ、小さな宇宙が垣間見えてきます。