ギャラリー広田美術では、2008年5月30日(金)から6月12日(土)まで「漆原夏樹展」を開催致します。

どうぞご高覧くださいませ。

>作家インタビュー

昔から楽園的で超越的なイメージに憧れがありまして、そのような世界観で制作しています。

・・・超越的なイメージとは。

うまく言葉にできないのですが、実際にはありえない世界なのだけれども、現実の世界を反映しているような事象を、一つの物語を持った世界に置き換えて表現できないかと考えています。

・・・物語ですか。

究極的に求めているのは、普遍的にどの時代の人が見ても実感のある世界を創りたいということです。理想としては作品を見て、自分の日常の、身のまわりの世界の中でも起こっていることのように感じられる、たとえ言葉が通じなくても理解できる共通認識のような意味での物語なのです。

・・・漆原さんが言われている物語は、ある意味人間が持っている太古からの記憶を呼び覚ますエネルギーを秘めているように感じます。ただ以前は人物も描いていらっしゃったとお聞きしました。パンダを描かれるまでにはかなり紆余曲折があったのでしょうか。

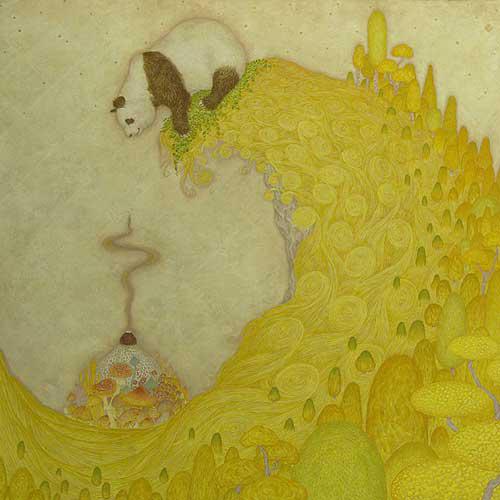

人物は今後も描いてみたいテーマなのでが、人物となりますと、個を持った人間がモチーフになってしまいますので、今の自分としては普遍的な物語と少し距離が離れてしまうような感覚があります。それにどうしても人物を描くと感情移入してしまうのです。でもパンダはある意味キャラクター化されていて、誰でもイメージできるようなそういう象徴性があるなと、あとは白黒のツートンカラーで造形的なインパクトも強烈ですのでモチーフとして興味を持ちました。

・・・パンダはある日突然現われたのでしょうか。

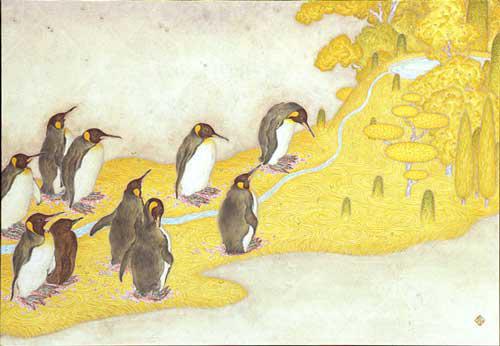

きっかけは、学生時代の動物を描く課題でした。本当はパンダを描きたかったのですが、その時はペンギンを描いたのです。ただその時に自分は、人間に近いような行動をする動物にすごく惹かれるのだなと感じました。例えばパンダは二面性があって、かわいさも多分にあるけれど、よく見ると肉食獣のような凶暴な風体もしている、実際にねずみなどの小動物を食べたりもしますし...。ペンギンも突然集団で行動してみたり、その突拍子もない行動に他のペンギンが連動していったりとか、集団に意思があるように見える。どちらもそういう人間ぽい部分に魅力を感じるのです。

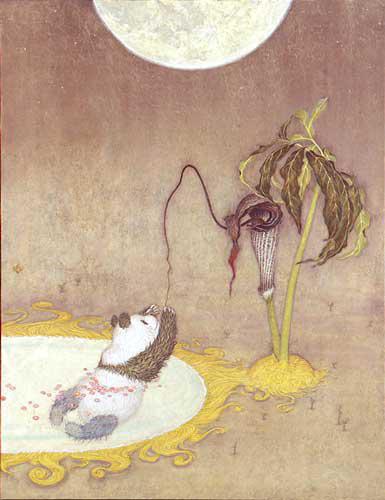

・・・今二点の作品「常世の縁」と「満月の釣果」を拝見していますが、「常世の縁」はペンギンが水の中を覗き込んでいる作品、「満月の釣果」はパンダが、浦島草(花穂から伸びる細長いひょっろとした部分を浦島太郎の釣り糸に見立てたことが名前の由来、秋につける赤い実は有毒)に釣られている作品。浦島草の先端に金のつぶつぶが描かれていて、それが宇宙と連動しているように見える不思議な作品ですね。

「常世の縁」は、あの世とこの世の境界のようなイメージで、何かが湧いて出てくるといいますか、いろいろなものが生まれて来るというようなイメージなのです。「満月の釣果」は、金のつぶから星空が湧いているようなイメージがあり、浦島太郎の釣り糸に見立てた先端から、生物を惹きつけるフェロモンのようなものを描きたいなと、パンダの爪の先がうっすら赤く色づいているのは、釣られるパンダもかわいいだけの象徴ではなく、ある種の毒を含んでいるのだという意味合いをこめました。

・・・ほのかにエロティシズムを感じさせる作品ですね。絵具は岩絵具を使われていますが、素材へのこだわりは。

素材に関しては、昔の古画や仏画を見ますと、人間が描いたとは考えられないような技がある。以前大学の古美術研究旅行で奈良へ行った時に、薬師寺の吉祥天図を見てすばらしさに圧倒されたのです。ありきたりな言い方になりますが、超越している世界だと思って、それと同じ画材で描きたいという思いがあるのです。時間に打ち勝って来た強さというか、勿論作者の技量もあるのでしょうが、時間の堆積した強さに、近づけるのであれば近づいていきたいし、可能性があるのならば、形からではないのですがせめて画材だけでも近いものを使いたいと思っています。素材としても岩絵具は発色が美しく深みがありますし、工夫次第で技法をいろいろ開発できる。それが面白いと思っています。

・・・これからチャレンジしたいことは。

大きく括れば描く対象は生きているものになっていくのかな...とは思いますが...。動物だけではなく人物での表現も探っていきたいと思っています。

・・先ほど特定のモデルは使わないと言われていたのではないですか。

以前友人に『漆原君はモデルの顔に似せるね』と言われたことがあります。「モデルをやってもらう限りはその個性を生かしたいから」と考えていたのですが、その友人は『自分は絶対に似せないようにしている』と言っていました。特定の個の問題や普遍性について鑑みての考えであったのだろうと思いますが、そこで思ったのは、似せる似せないという選択肢もあるのだなということでした。逆にいえば僕にとって似せないようにすることは、自分の方法論ではない感じがする...。ですからなんとかモデルとなる人間を生かして、普遍性を表出する術を探していけたらと考えています。